今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回首峥嵘岁月,《论持久战》在影响抗日战争走向、进程中发挥了难以估量的作用。《论持久战》是毛泽东同志“雷霆不朽文”中最具历史性和世界性影响的篇目之一,堪称人类思想史上一部不朽的经典之作。经典不仅具有重读的价值,而且具有耐读的特性,每重温一次都能让人有新的收获。当前,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识。以正确的方式打开《论持久战》、多角度重温《论持久战》,在常学常新中获得砥砺前行的思想启迪,对坚定必胜信心、把握大局大势、凝聚奋进力量,具有重要现实意义。

一切伟大的著作,都有着特定的创作背景,都是回应时代之问的产物。今天重读《论持久战》,首先需要回到当时的历史场景,以设身处地的代入感进行参与性、交互式阅读。唯其如此,才能读懂《论持久战》的历史意义。

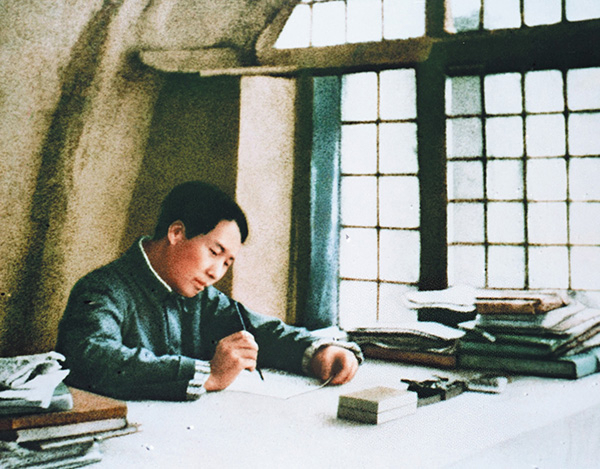

1938年,一个交织着绝望与希望、溃败与觉醒、黑暗与光明的年代。延安凤凰山脚下一孔普通窑洞里,毛泽东同志在油灯下伏案疾书、彻夜不眠。他的警卫员曾这样回忆,主席写《论持久战》,已经有两天两夜没有睡觉了,还一个劲儿伏在桌子上写呀写的,实在写得太累太困的时候,才叫我们给他打盆水洗洗脸,清醒清醒,又继续写。这位警卫员见证的不是普通的历史画面,而是一场以非凡战略胆识与整个民族危亡倒计时的角力。

图为1938年,毛泽东同志在延安窑洞撰写《论持久战》(资料照片)。 新华社发

《论持久战》创作之时,正值中国进入全民族抗战第二个年头。一方面,北平、天津、上海、南京等大城市已经陷落,大片国土沦丧于日寇铁蹄之下,对抗战失去信心者大肆渲染悲观主义情绪,“亡国论”甚嚣尘上。另一方面,八路军一一五师取得平型关首胜,国民党军队取得台儿庄大捷,“速胜论”也发生了,有的人甚至盲目乐观地认为徐州战役就是“准决战”,“就是敌人的最后挣扎”。面对扑朔迷离的战局,抗战进程究竟会如何发展?中国能否取得最后胜利?众说纷纭,莫衷一是。也有不少有识之士认识到抗日战争将是持久战,但为什么是持久战?怎样才能取得最后胜利?这些疑虑并未得到有说服力的回答,整个中国都急切期待着正确理论指引。

正是在这样的背景下,毛泽东同志深感有必要对全民族抗战以来的经验“做个总结性的解释”,特别是“有着重地研究持久战的必要”。1938年5月26日至6月3日,毛泽东同志在延安抗日战争研究会发表长篇演讲,一个多月后演讲内容以《论持久战》为题发表在《解放》周刊。文章以21个既独立而又相互联系的篇章,系统阐明了抗日战争的性质、特点及其发展规律,论证了为什么中国必胜、为什么是持久战、怎样进行持久战等重大问题,成为中国共产党领导抗日战争的纲领性文献。

《论持久战》一经问世,犹如一道闪电劈开沉沉暗夜,仿佛一声惊雷震撼全国各界,驱散了人们心头的重重迷雾,成为大家争相阅读的“抗战宝典”,一时洛阳纸贵。当时,很多八路军、新四军前线将士及后方的地下工作者,通过传阅《论持久战》,了解了抗日战争的战略方针和方向。据王震同志回忆,《论持久战》发表后,“我们这些在抗日战场上直接参加战斗的人,在战斗的间隙,土炕油灯,如饥似渴,欣然阅读,倍受鼓舞。完全可以说,一部光辉的《论持久战》,鼓舞和指引我们夺取了抗日战争的伟大胜利”。

《论持久战》不仅从思想上武装了中国共产党及其领导的抗日军民,还有力影响了国民党高层的抗战认知,赢得国际社会广泛赞誉。白崇禧、卫立煌、傅作义、陈诚等国民党高级将领都研读过《论持久战》,并为其预见性和说服力所折服。时任共产国际总书记的季米特洛夫发表文章称:“有史以来,还没有人把军事问题、战争问题说得这样透彻过,《论持久战》是一本划时代的著作。”一位外国记者评论说:“不管他们对于共产党的看法怎样,以及他们所代表的是谁,大部分的中国人现在都承认毛泽东正确地分析了国内和国际的因素,并且无误地描绘了未来的一般轮廓。”

历史长河很漫长,但决定历史走向的总是那么几步格外关键。今天回过头来看,《论持久战》这篇5万余字的雄文,在中华民族至暗时刻,为国人照亮了漫长却必然通往胜利的道路,使胜利的天平决定性地向中国人民倾斜。

(策划:周昭成 许文嫣)